定年後も「もう一度、仕事で役に立ちたい」。そんな思いを抱くシニアにとって、いちばんの壁は“環境の変化にどう適応するか”です。この記事では、元 MBK Wellness株式会社の横田 喜吉(Yokota Kiyoshi)氏による研究論文『定年後再雇用者の職場における新たな環境への適応プロセスの研究』を紹介します。

本研究は、定年直前まで管理職だった再雇用者8名への半構造化インタビュー(2022年10月〜2024年3月)をもとに、M-GTA(修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ)で分析。再雇用後に直面する「役職離任」「権限低下」「人間関係の変化」などの現実と、それを乗り越えていく適応のプロセスを、次の4段階として明らかにしています。

【Ⅰ:再雇用選択での葛藤】

【Ⅱ:再雇用の現実の克服】

【Ⅲ:仕事への働き掛け】

【Ⅳ:仕事中心からの転換】

“同僚・後輩に話を聴いてもらえる関係”“管理職業務からの解放感”などの心理的軽減要因が、喪失感や不条理感を和らげ、やがて「頼られる実感」「後輩の成長への貢献」「地域・社会との関わり」へとつながっていく。――本論文は、再雇用のリアルを丁寧に言語化し、長く健やかに働き続けるための実践的ヒントを与えてくれます。

筆者の横田 喜吉氏は、長年にわたり産業カウンセリング/EAP(従業員支援)領域の第一線で活躍。大手・中堅企業の人事部門支援、全国カウンセラーの育成・スーパービジョン、危機対応、各種研修の企画実施などに携わり、組織と個人の両面から“働く”を支えてきました。社会人大学院でのカウンセリング専攻(筑波大学)や、学会・専門誌での研究・発表実績も豊富で、実務と研究を架橋する視点が特長です。

本記事では、この研究の要点をシニア本人の目線でわかりやすく解説し、「収入」「健康」「つながり」の三拍子を満たす仕事選び・働き方へ落とし込みます。定年後の不安を希望に変える第一歩として、ぜひ参考にしてください。

論文タイトル「定年後再雇用者の職場における新たな環境への適応プロセスの研究」

著者名

横田 喜吉(Yokota Kiyoshi)

【要約】

本研究は,企業で定年直前まで管理職であり,かつ58歳或いは60歳で定年を迎えて再雇用となった者(以下,定年後再雇用者)が,役職を外れ権限をもった仕事から権限を持たない仕事に変わった場合に,職場の新たな環境にどのように適応していくのか,そのプロセスについて質的調査を通じ探索的に検討することである。定年後再雇用となっている8名を対象に役職を外れたときの気持ちや,再雇用の現実,そしてそれをどのように乗り越えたかについてインタビュー調査を行った。

その主な結果として,【再雇用選択での葛藤】から,【再雇用の現実の克服】への流れで進み,さらにそこから二つの流れに分岐して,第1に【仕事への働き掛け】へ,第2に【仕事中心からの転換】へと進む。この両者が相互に影響を与えながら,職場での新たな環境に適応していくプロセスがあることが示唆された。

定年後再雇用者は,[再雇用の現実]に直面した際には,「不条理感」や「喪失感」,「前の上司や部下との関係変化」,「かつての部下の仕事を覚える」,「無視する後輩」といった心理的負荷要因があるが,その一方で同僚・後輩や前の上司からの[気づかってもらえる関係]や,[管理職の業務からの解放]が,定年後再雇用者が[再雇用の現実]を乗り越え職場での新たな環境に適応していくための心理的軽減要因となっていた。今後,このような心理的軽減要因となる,企業としての定年後再雇用者の適応を支援する人事施策が必要とされている。

1. 問題と目的

1.1 社会的背景

1.1.1 法的環境の整備

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で,経済社会の活力を維持することが必要になっている。そのため,働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として,2021年に高年齢者雇用安定法が一部改正された。すでに2012年の改正によって,65歳までの雇用確保が義務化されているが,この2021年の改正によってさらに70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入等の措置を講ずる努力義務が課せられた。厚生労働省(2023)の令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果によると,60歳定年企業において,過去1年間(令和4年6月1日から令和5年5月31日)に定年に到達した者(404,967人)のうち,継続雇用された者は87.4%[対前年差:0.3ポイント増加]となっている。

1.1.2 60代前半・後半の継続雇用者

定年年齢の実態として,定年制がある企業のうち一律に定年制を定めている企業は96.9%で,定年が最も多い年齢は60歳が72.3%となっている(厚生労働省,2022)。60代前半の継続雇用者の雇用形態については,労働政策研究・研修機構(2020)の調査よると,「嘱託・契約社員」が57.9%と最も多く「正社員」が41.6%となっている。また,配置についての企業の配慮については,「慣れている仕事に継続して配置すること」といった回答が72.2%となっており,継続雇用された者は企業から配慮されていると考えられる。そのため,44.2%の企業が「定年前とまったく同じ仕事」,38.4%の企業が「定年前と同じ仕事であるが,責任の重さが軽くなる」としており,定年前後で仕事内容はあまり変わっていないといえる。

これに関連する古川(2019)の調査がある。その結果から,定年に伴い業務内容を変え,それと同時に責任を軽減し勤務時間をフルタイムのままにした労働環境の変化は,継続雇用者の労働意欲の低下につながると指摘している。この点が,定年前後で仕事内容が変わっていない要因の一つと考えられる。他方,古川(2019)は,高齢労働者が定年を迎えても働き続けたいと望む理由として「収入の確保」の存在が大きいと指摘している。日経ビジネス(2021)の調査でも,定年後も働く理由として「自分や家族の今の生活資金のため」が61.6%であった。しかし,労働政策研究・研修機構(2020)の調査によると,60歳直前の賃金を100としたときの61歳時点の賃金水準は,平均的な水準の人が78.7であった。日経ビジネス(2021)の調査によれば,「定年前の6割程度」という回答が20.2%,「5割程度」が19.6%,「4割程度」が13.6%と続く。また,パーソナル総合研究所(2021)の調査でも,継続雇用者の年収は,再雇用前の年収と比べると平均で44.3%低下している結果となっている。再雇用後の責任については,日経ビジネス(2021)の調査では,「定年前とほぼ変わらない」が41.9%,「定年前より軽くなった」が53.7%となっている。また,勤務時間や日数については63.5%が,業務量については47.9%が「定年前と同水準」だと答えている。「定年前より増えた」という回答を合わせると半数を超える。

これらのことから,今野(2014)が指摘する単に高齢者に雇用機会を提供するだけの「福祉雇用型」人事管理の実態が垣間見られる。その一方で,待遇が悪化しても,人間関係に変化があって不安に感じても, 定年後に再雇用された者の7割が仕事にやりがいを感じているという調査もある(日経ビジネ,2021)。定年後に再雇用された者は,生活のために働かざるを得ないが,定年後も同じ企業で今までの経験を活かして働けることにやりがいを感じていることが推測される。

他方,60代後半の継続雇用者については,労働政策研究・研修機構(2020)の調査によると,「65 歳以降は働くことができない」という企業は 17.3% で,8 割以上の企業が雇用者の65 歳以降も自社で働くことを認めている。ただ,自社で働くことを認めている企業の58.0%は,65 歳以上の希望者のうち,基準該当者のみが働くことができると報告している。

1.1.3 継続雇用者に必要とされる能力

企業が期待する60歳以降に対して必要となる能力としては,大木・鹿生・藤波(2014)は,「第一線で活躍する能力」と「現役世代の力になる能力」であるとしている。そして,「第一線で活躍する能力」を重視している企業は6割弱であるのに対し,「現役世代の力になる能力」を重視している企業は4割弱を占めていることを示している。また,規模別には規模が大きい企業ほど,「現役世代の力になる能力」が重視され,規模が小さい企業ほど,「第一線で活躍する能力」を重視していることを示している。さらに,どちらの能力を重視する企業においても,高齢社員が今まで培って自らの仕事の仕方や姿勢を変えることは難しいということから,「意識改革に関する研修」が必要であると指摘している。

この企業が期待する能力について,石山・高尾(2021)は,高齢者雇用支援企業が,定年後も自律的に第一線で活躍する意図が明確である者を対象としていることを踏まえ,対象者が自律的に第一線で活躍する能力を醸成してゆくことが重要であると指摘している。また,高齢・障害・求職者雇用支援機構(2018)の調査では,高齢社員の人材活用方針は,徐々に現役社員に近づく傾向にあることが報告されており,これらは企業が第一線で活躍する能力を重視している傾向が強くなりつつあることを裏付けているものと考えられる。日経ビジネス(2021)の調査によると,まだ定年を迎えていない社員は,定年後再雇用された社員の働きぶりについて,7割近くが戦力として評価している。

1.1.4 高齢者を雇用する課題

日経ビジネスの調査(2021)によれば,定年後に再雇用された者は,「体力への衰え」に不安を感じる人が59.5%となっている。その一方で,内閣府(2018)の調査によると,2016年の75~79歳の体力・運動能力のスコアは,1998年における65歳~69歳のスコアとおおむね同じになっているとしている。そのため,労働市場が人手不足となる中で,年齢にとらわれずに自由に職業人生を設計できるようなシステムが求められていると指摘している。

また,大坪(2018)による50代・60代を対象とした企業へのアンケート調査の結果では,多くの企業では定年年齢を60歳とし,定年後は嘱託などの「非正職員」として継続的に雇用する方法を採っているが,これでは貴重な人的資源が必ずしも有効に活用されていないとして課題を提示している。一方,梶谷(2021)は,60歳以上の従業員比率が高い企業ほど,「若年層が採用できない」ことを60歳台前半の雇用確保の課題として指摘している。またこの課題に関連して,安井(2022)は,高齢者の雇用延長が若年者の雇用機会を奪うことがあるかどうかは,わが国の労働市場政策を考えるうえで重要な論点であるとしている。そして,十分な経済成長が見込まれない状況下,企業が高年齢者の雇用期間を延長すれば,若年者の雇用機会を減らしてしまう。そのための方策として,働く意欲のある高年齢者には働き続けてもらう環境を整備しつつも,他方で若年者の雇用機会への悪影響をできる限り抑制するような政策をとることが必要であることを課題として指摘している。

一方,パーソナル総合研究所(2021)の調査によれば,シニア人材は同じ組織においてどんな役割・仕事をしているのかよく分からないと考えている特に20代の若手社員は,転職意向が54.8%と他の年代よりの高い。また,組織において孤立しているシニア社員がいるとする20代の若手社員の転職意向が53.9%と,他の年代よりの高い結果となっている。そうした点から,シニア人材の働き方は,若手社員の離職にも影響しているという。この結果から,シニア人材にとって,どんな役割・仕事をしているのかが若手社員に理解されること,そして,孤立しない働き方をすることが求められているといえる。また,労働政策研究・研修機構(2020)の調査では,60代前半層の雇用確保に関する課題として「管理職社員であった者の扱いが難しい」といった報告がなされている。

以上から,雇用安定法の改正や「福祉雇用型」の人事管理によって,高年齢者が働き続けられる環境整備がなされている。その一方で,高年齢者の有効活用や,高年齢者の活用が若年層の採用・離職に与える影響,管理職社員であった者の扱いといった課題がある。

1.2 問題意識

60歳定年企業において定年後に継続雇用された者は8割に達している(厚生労働省,2023)。労働政策研究・研修機構(2020)の調査やパーソル総合研究所(2021)の調査によれば,継続雇用された者の給与の実態は,定年前に比べて減少する傾向にある。他方,継続雇用された者の定年前後での仕事内容は, あまり変わっていない(労働政策研究・研修機構,2020)との指摘があるが,高木(2014)は,さらには継続雇用された者は期待するような仕事や職場ではなく,縁辺的な仕事に従事させられる可能性があることを指摘している。また,継続雇用された者の現役のときの上司や後輩との関係についても, 定年前後で変化があるものと考えられる。

そのような中で,高齢・障害・求職者雇用支援機構(2018)の調査がある。継続雇用された人の中でも管理職であった人が役職を外れることによる喪失感を抱くことが指摘されている。管理職は,経営層の代理人として管理的業務に従事し,組織目標を達成する責務がある。そのうち,部長職は,次長・課長級の管理職と比較すると組織目標や予算配分,人事配置について強い権限を持ち,高い業績責任が課されるので,役職離任時の喪失感は,次長・課長級と比べて大きい。そのため,企業が定年を機に役職を変える場合においては,部長職と次長・課長級の管理職経験者は雇用区分の転換と役職離任の2つの衝撃を受けるので,適応を支援する企業の人事施策が必要であると指摘している。

定年後に継続雇用された者は給与が減少し, 定年前後の仕事の内容はあまり変わらない。また,現役のときの上司や後輩との関係が変化する。このことは管理職であった者も例外ではない。管理職であった定年後に継続雇用された者が役職を外れた場合には, さらに定年前の部下だった管理者の指示をうけて仕事に従事しなければならなくなる可能性もある。このような環境変化が管理職であった定年後に継続雇用された者に影響するため,雇用区分の転換と役職離任の2つの衝撃の適応について支援する企業の人事施策の必要性が指摘されているといえる(労働政策研究・研修機構,2020)。

それでは, 定年直前まで管理職であった定年後再雇用者は喪失感を抱きつつも,定年前とは異なった職場の新たな環境に対し,どのようなプロセスで適応していくのであろうか。

1.3 先行研究

定年後に継続雇用された者が職場での新たな環境に,どのようなプロセスで適応していくのかといった問題に関連する先行研究としては,岸田(2020)が,大企業に勤務する高齢雇用者のジョブ・クラフティングの発生プロセスを明らかにしている。これは高齢雇用者が定年後の職場の中で,再雇用者としての立場を調整確立していくプロセスで行われる行動である。吉澤(2022)は60歳以降も働き続ける再雇用者が,キャリア発達論で議論される「衰えおよび離脱」,「引退」をどのように受け入れ,新たなアイデンティティと自尊意識を確立して再適応を達成するのか,そのプロセスを明らかにしている。また,役職定年についてではあるが,須藤・岡田(2018)は,役職定年後,同一企業に留まり続ける役職定年者の組織内再適応プロセスを明らかにしている。

一方,再雇用高齢労働者が,新たな職場の中でどのように動機付けやモチベーションの維持・向上がなされることによって適応していくのか,という観点からの研究もある。堀口・御手洗(2020)は,自律的動機づけの観点から再雇用高齢労働者の就労動機づけと職場要因との関連を検討した。再雇用高齢労働者は部署の変化がなく仕事につながりがある方が,定年退職前よりも低いパフォーマンスを示すことを避けることができるので,内発的な取り組みが可能で,新しい知識や多様な経験を獲得しやすいことを示している。また,堀口・御手洗(2020)は,定年退職前に役職に就いていた人は,定年退職前から役職に就いていなかった人より,再雇用になってからの役職の有無が就労動機づけに影響しやすい可能性を指摘している。

石山・高尾(2021)は,60代前半定年再雇用の対象者がどのように仕事への意欲を有しているのか,ワーク・エンゲイジメントの実態と規定要因の観点から解明を行った。その結果として,定年再雇用の対象者のワーク・エンゲイジメントの得点は,非対象者などと比較して決して低いわけではないという実態を明らかにした。そして,ワーク・エンゲイジメントの規定要因であるジョブ・クラフティングについては,60代前半の定年再雇用に有意な影響があることを示した。岸田(2020)の研究でも,定年再雇用者のジョブ・クラフティングについては,定年後もモチベーションを維持する効果も有していることが示されている。また,吉澤(2022)は,再雇用後のワークモチベーションについて,50代で獲得された新たな役割・立場からつながっている仕事の意味づけや役割・立ち位置の明確さに左右されることを示している。

木村(2011)は,高齢労働者が意欲と能力を発揮して働ける環境整備の方法を,企業側の取り組み,上司の取り組み,および高齢者自身の取り組み,という3つの視点から考察した。その結果から,現在の仕事で定年を迎えた人は,新たな職場の上下関係の変化によって生じる摩擦を調和行動によって防げるかどうかが,仕事満足度に影響することを示している。そして現在とは異なる勤務先で定年を迎え,新たな組織に転職した人は,新参者として謙虚にふるまうという抑制行動をとることが,満足度の高い状態で仕事を進めるために重要であることを示している。他方,西田(2011)は,アイデンティティの再構築の視点から,団塊世代のボランティア活動の事例をとおして,どのように定年退職後のアイデンティティを再構築したかを明らかにした。加えて,ボランティア活動がもたらす役割葛藤や社会的評価の複雑さが,再びアイデンティティを脅かすことを示している。

しかし,以上の研究は,役職定年後の同一企業に留まり続ける役職定年者や定年後の再雇用者に関係する研究ではあるが,定年直前まで管理職であった定年後再雇用者が,職場での新たな環境にどのようなプロセスで適応していくのかを明らかにした研究とは異なる。したがって,定年直前まで管理職であった定年後再雇用者が職場での新たな環境にどのようなプロセスで適応していくかを検討することは,60歳定年企業において定年後に継続雇用された者が8割を超える現状にある中(厚生労働省,2023), 定年後再雇用者にもその能力を十分に発揮してもらうために意義があると考えられる。よって本研究では,定年後再雇用者が職場での新たな環境に適応していくプロセスの検討を探索的に行う。

2. 方法

2.1 調査協力者

本研究は,企業で定年直前まで管理職であり,58歳或いは60歳で定年を迎えて再雇用となった定年後再雇用者を対象とした。管理職を課長,副部長,部長として一律に扱っている。これは,管理職は一般的に課長,部長を指すことを踏まえたことによる。一方,課長職クラスと部長職クラスとでは,管理的業務の比重の違いや職務権限の違い,役割期待感に違いがある。このようことから,両者の違いから区分する研究(高齢・障害・求職者雇用支援機構,2018)もあるが,本研究では調査協力者は8名であったので,課長職,部長職を管理職として一律に扱うこととした。調査協力者に副本部長が1名含まれるが,部長兼務で実態として部長の職務を果たしていたため対象とした。調査協力者の定年後再雇用の職場配置については,定年後再雇用前と関係する部門であった人が8名で,今までの経験を活かした仕事をしていた。定年前と全く関係がない部門で仕事をしている人はいなかった。

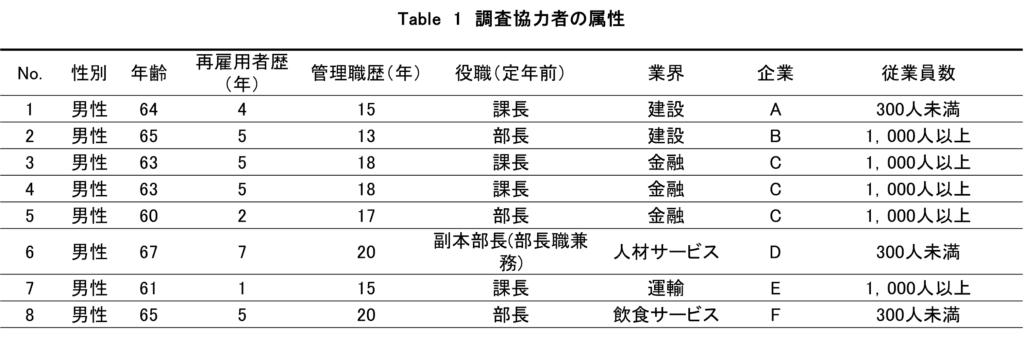

調査協力者は,対象者の繋がりを通じて調査対象をリクルーティングする手法である機縁法により定年直前まで管理職であった定年後再雇用8名とした。調査協力者の所属する企業は6社で,従業員1000人を超える企業が3社,従業員300人未満の企業が3社であった。8名の調査協力者の詳細の属性をTable 1に示す。調査協力者は男性に限定したものではないが,結果として全員男性となった。

2.2 調査方法

2022年10月から2024年3月にかけて,半構造化面接によるインタビュー調査を行った。インタビュー時間は,1人あたり,40分から120分(平均71分)であった。面接に際しては,インタビュー前に目的を説明しICレコーダーにより内容の記録を行い,音声を逐語録に起こした。また,目的,個人情報の取り扱いなどを説明し同意を得た。

2.3 調査内容

本研究では,つぎの項目を基にインタビューを実施した。1)定年までの仕事の経歴についてお聞かせください,2)再雇用を希望された理由をお聞かせください,3)再雇用を希望し,再雇用が始まるまでの間のお気持ちはいかがでしたか,4)再雇用が始まって実際役職を外れたときのお気持ちはいかがでしたか,5)再雇用の現実はいかがでしたか,6)再雇用の現実をどのように乗り越えられましたか,7)どなたか相談できる方はおられましたか,8)再雇用の現実との葛藤をとおして何か意識や行動に変化はありましたか,9)職場に慣れましたか,10)現在の仕事の内容をお聞かせください,11)今どんなお気持ちで仕事をなさっていますか,12)今大切だと思われていることはなんですか。

なお,1)の質問は,定年前に管理職になってから定年直前まで管理職であったその経歴について質問した。役職,労働時間や休日の制限をうけるかどうか,自らの裁量で行使できる権限を有するかどうかなどを確認することを目的とした。

2.4 分析方法

逐語録データを対象に,M-GTAによる分析を行った。分析テーマを「企業で定年直前まで管理職であった定年後再雇用者が,職場での新たな環境に適応していくプロセス」とし,分析焦点者を「58歳或いは60歳の定年直前まで管理職として勤務した定年後再雇用者」と設定した。

M-GTAは木下(2007)によって体系化されており,手順と技法の形式だけで成り立っているのではなく,基礎におく考え方によって形式が整えられているので,独自の考え方に基づき工夫を施して自身の目的に適したものにしていくことができる。そして,意味の解釈作業である分析においては,データが有している文脈性を破壊せず逆にそれを重視し,データを切片化してラベル化から始めるのではなく,意味の深い解釈を試みることができる。M-GTAを選択した理由としては,M-GTAはプロセスの研究をすることに優れているため,定年後再雇用者の職場適応のプロセスを検討する本研究の目的に合致すると判断したことによる。

分析は,木下(2007)に基づき以下の手順で行った。1)作成された調査協力者の逐語録を分析テーマと分析焦点者の観点からデータの1つの注目される箇所を具体例として,かつ他のいくつかの具体例を説明できる概念を生成した,2)概念を生成する際には,概念名や,定義,具体例,理論的メモを記入する分析ワークシートを概念ごとに作成した,3)具体例の追加が必要な場合は,データから他の具体例を探し分析ワークシートに追加した,4)生成された概念は,類似例にとどまらず対極例の観点からも検討し,解釈が偏らないようにした,5)生成された概念間の関係を個々に検討し,複数の概念からなるサブカテゴリーを生成し,さらに類似したサブカテゴリーからカテゴリーを生成した。本研究では,概念生成モデルを参照し30概念が生成され,理論的飽和化に達したと判断した。

3. 結果

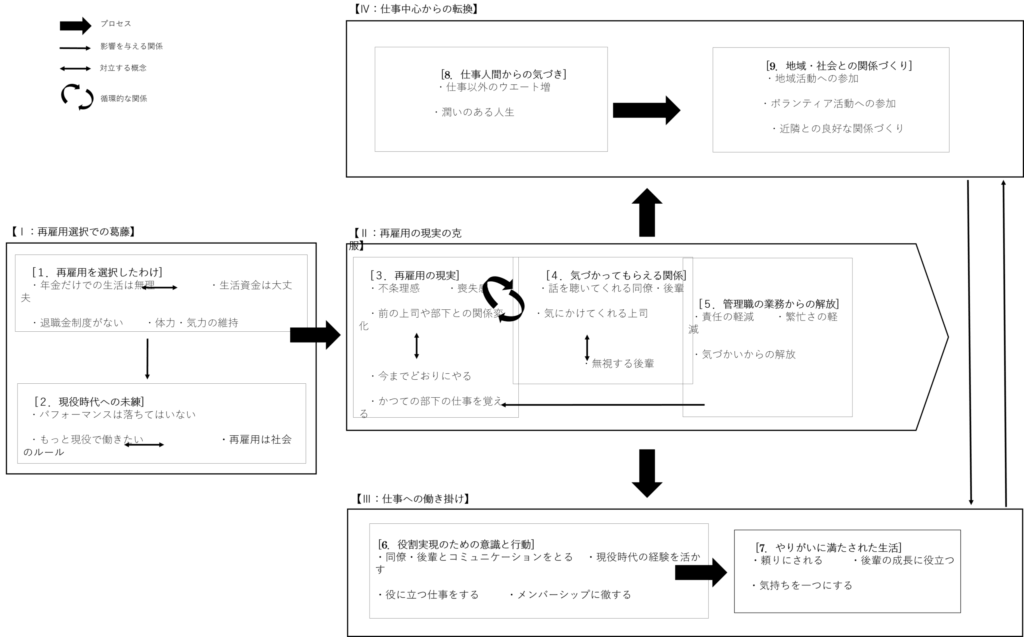

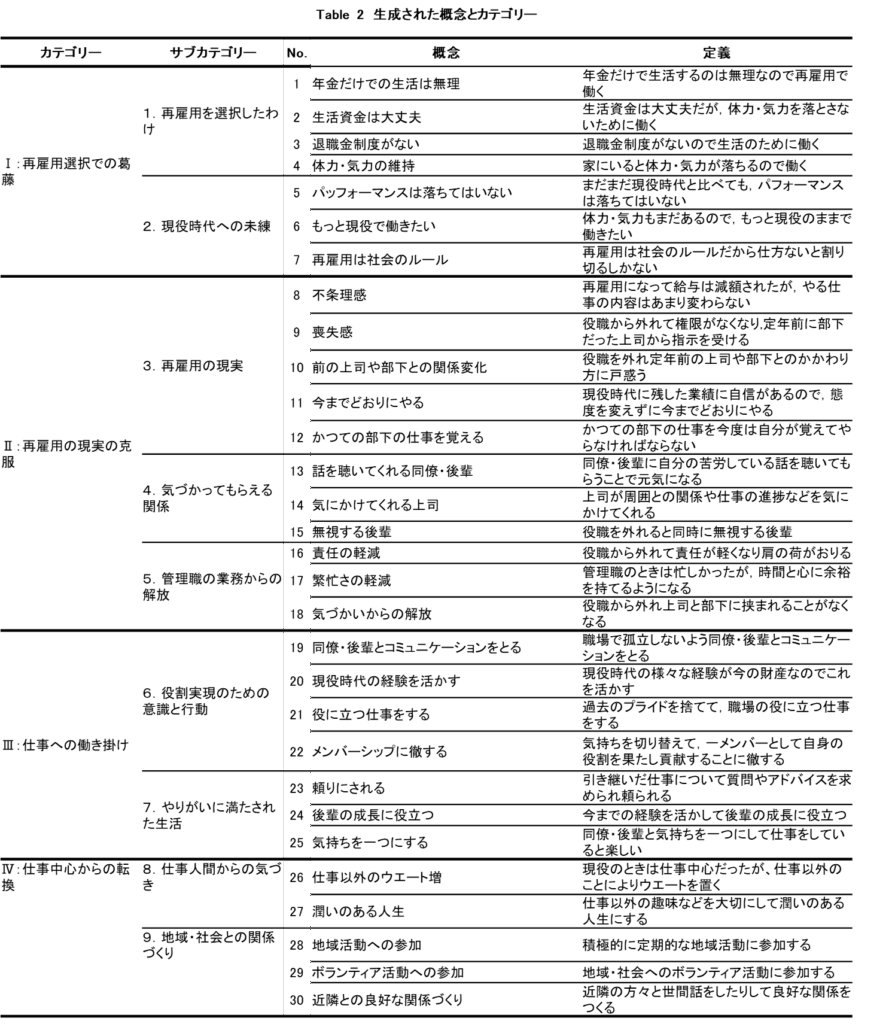

分析の結果最終的に30概念,9サブカテゴリー,4カテゴリーが生成された。定年後再雇用者の職場における新たな環境への適応プロセスの観点からカテゴリー,サブカテゴリー間の関連を検討し,Figure 1に示す結果図を作成した。以下,ストーリーライン,カテゴリーごとの概念の順で説明を行う。文中ではカテゴリーを【 】,サブカテゴリーを[ ],概念を「 」で表示する。それぞれの概念はTable 2に示す。また,調査協力者の発言を“ ” で表示し,その発言をした調査協力者をTable 1の調査協力者のNo.で表示する。

3.1 ストーリーライン

主な結果として,定年後再雇用者の職場における新たな環境への適応は,【Ⅰ:再雇用選択での葛藤】の経緯から【Ⅱ:再雇用の現実の克服】といった流れで進む。さらにそこから二つの流れに分岐して,第1に【Ⅲ:仕事への働き掛け】へ,第2に【Ⅳ:仕事中心からの転換】へと進む。この両者が相互に影響を与えながら進むプロセスがあることが示唆された。

[1.再雇用を選択したわけ]は,[2.現役時代への未練]へ影響を与えていて,再雇用が始まるまでは,現役時代のへの心残りがあることが示された。[3.再雇用の現実]と[4.気づかってもらえる関係]の間には循環的な関係があり, [4.気づかってもらえる関係]が[3.再雇用の現実]の心理的負荷の軽減要因となって影響を与えている。そして[5.管理職の業務からの解放]も[3.再雇用の現実]の心理的負荷の軽減要因となって影響を与えることによって,【Ⅱ:再雇用の現実の克服】へと進む関係であることが示された。第1の流れの到達点は[6.役割実現のための意識と行動]から進んだ[7.やりがいに満たされた生活]である。第2の流れの到達点は,[8.仕事人間からの気づき]から進んだ [9.地域・社会との関係づくり]であることが示された。

3.2 カテゴリーごとの詳細結果

以下では,カテゴリーごとに生成された概念の詳細結果について説明する。

3.2.1 再雇用選択での葛藤

7概念が生成された。詳細はTable 2に示す。[1.再雇用を選択したわけ]は,“退職金は今後の生活資金として残しておきたいし,そうなると年金だけでの生活は無理(No.1)”という「年金だけでの生活は無理」といった理由や,“退職金制度がないので健康で働ける限りは働くしかない(No.6)”という「退職金制度がない」ことによる,生活資金のためという理由が一つにはある。一方,“家にいると体力・気力が落ちるのが心配 (No.4)”という「体力・気力の維持」のため,そして“お金は大丈夫だが,体力・気力を落とさないために働こうと思う (No.2)”という「年金だけでの生活は無理」の対極例である「生活資金は大丈夫」といった,生活資金以外の理由の二つに分かれる。

[1.再雇用を選択したわけ]は,[2.現役時代への未練]へ影響を与えている。再雇用が始まるまでは,現役時代のへの心残りがあって,“まだまだ現役時代と比べてもパフォーマンスは落ちているとは思わない(No.5)”という「パフォーマンスは落ちてはいない」といった思いがある。そして,“現役時代と同じくらいにまだまだ体力・気力があるので,できれば現役のままでもっと働きたい(No.7)”という「もっと現役で働きたい」といった思いが捨てきれずにいる。一方,“いくら現役を続けたいと思っても,再雇用は社会のルールだから,仕方ないと割り切るしかない(No.3)”という「再雇用は社会のルール」だから仕方ないという割り切った考え方も対極例として存在する。

3.2.2 再雇用の現実の克服

11概念が生成された。詳細はTable2に示す。再雇用が始まり,[3.再雇用の現実]に直面すると,“給与が減額されたのにやる仕事は現役時代とあまり変わらない(No.7)”という「不条理感」を感じている。そして,“役職を外れて権限がなくなり,しかも前の部下から指示を受けることはショックだ(No.6)”という「喪失感」に襲われる。また,“役職から外れて,前の上司や部下ともどう接してよいか戸惑う(No.3)”という「前の上司や部下との関係変化」や,“現役時代に部下がするのをみてきた仕事を今度は自分が覚えてやらなければならなくなった(No.1)”という「かつての部下の仕事を覚える」必要性にも迫られている。その一方で,“現役時代には業績を残したし,再雇用になったからといって別に周りに気を遣うつもりはない。後輩は大変だと思うが,今までどおりにやる(No.5)”といった「今までどおりにやる」という考え方も対極例として存在する。

[4.気づかってもらえる関係]へと進み,“再雇用が始まって間もないときは気持ちが混乱しているので,同僚・後輩に自身の苦労している話を聴いてもらうと不思議に元気がでて救わる(No.7)”という「話を聴いてくれる同僚・後輩」,“職場の中でコミュニケーションが取れているか,仕事は進んでいるかなどを気にかけてもらっている(No.4)”という「気にかけてくれる上司」といった関係が存在する。これらの関係への気づきが,[3.再雇用の現実]に影響をあたえ心理的負荷を軽減させている。一方,“役職についているときは挨拶をしてくれていた後輩が,すれ違っても挨拶をしなくなった(No.6)”という役職を外れたため定年後再雇用者を「無視する後輩」との関係も対極例として存在する。

また,“今になってみると,役職についているときは責任が重くプレッシャーを感じていたが,重い責任がなくなって気持ちが軽くなった(No.8)”という[5.管理職の業務からの解放]による「責任の軽減」や,“管理職のときは会議などで時間がとられて自分の仕事をする時間が少なくなってしまい,残業ばかりしていたが,今は大分余裕がある(No.8)”という「繁忙さの軽減」が[3.再雇用の現実]の心理的負荷の軽減要因となっている。また,“役職についているときは,部下から突き上げられ上司からは叱責されて板挟みになっていた(No.8)”という部下や上司への「気づかいからの解放」も,同様に「[3.再雇用の現実]の心理的負荷の軽減要因となっている。このように,[5.管理職の業務からの解放]が[3.再雇用の現実]の心理的負荷の軽減要因となり,定年後再雇用者の心理的変化に影響を与えている。さらには,[3.再雇用の現実] と心理的負荷の軽減要因である[4.気づかってもらえる関係]との間で循環的な影響を及ぼし合うことによって【Ⅱ:再雇用の現実の克服】へと進む。

3.2.3 仕事への働き掛け

7概念が生成された。詳細はTable 2に示す。[6.役割実現のための意識と行動]は,定年後再雇用者が【Ⅱ:再雇用の現実の克服】をしたのち,職場における新たな環境の中でどう自身の居場所をつくるかや,どう自身のモチベーションを保持するか,どう職場の役に立つかなどを検討することであり,定年後再雇用者の意識と行動の変化である。そして“職場で孤立しないよう,同僚・後輩とのコミュニケーションを止めないようにする(No.1)”という「同僚・後輩とコミュニケーションをとる」ことや,“現役時代の様々な経験が今の財産。その経験を活かして後輩にアドバイスをすることはやりがいを感じる(No.7)”という「現役時代の経験を活かす」ことである。また,“現役のときのプライドは捨てたほうがよいと思うが,新たに再雇用者としてプライドを持てるような職場の役に立つ仕事をしたい(No.1)”という「役に立つ仕事をする」こと,そして“同僚・後輩とうまくやっていくための秘訣は,今までの経験を活かしてメンバーの一員として自身の役割を果たし貢献することに徹することだ(No.4)”という「メンバーシップに徹する」は, 定年後再雇用者の前向きな意識と行動の変化である。

それから進んだ[7.やりがいに満たされた生活]は,【Ⅱ:再雇用の現実の克服】から二つに分岐した第1の流れで進んだプロセスの到達点である。[6.役割実現のための意識と行動]により,定年後再雇用者の意識や行動が職場に根付いてくると,“後輩からの質問に答えたりアドバイスをする機会があると,まだ頼りにされているんだと思えてうれしい(No.1)”という「頼りにされる」ことにやりがいを覚えている。また,“自分のやってきたことを後輩に伝え,時には少し厳しめに見守って後輩の成長に役立ちたい(No.6)”という「後輩の成長に役立つ」ことや,“同僚・後輩と気持ちを一つにして仕事をすると,生き生きとしてくるように感じる(No.7)”といった「気持ちを一つにする」ことによってやりがいを覚えている。

3.2.4 仕事中心からの転換

5概念が生成された。詳細はTable2に示す。【Ⅱ:再雇用の現実の克服】の流れから二つに分岐した第2の流れとして【Ⅳ:仕事中心からの転換】へと進む。[8.仕事人間からの気づき]は,再雇用の現実に直面したことによって,“現役時代は仕事人間だったたが,再雇用になってみると,なにか大切なものを置き去りにした感じがすることがある。これからは,仕事以外にも大切なものを見つけてウエートを置いていきたい(No.2)”という「仕事以外のウエート増」である。そして,“仕事以外に趣味などを大切にして潤いのある生活を送りたい(No.4)”という「潤いのある人生」である。

この[8.仕事人間からの気づき]は, [9.地域・社会との関係づくり]へと進む。 [9.地域・社会との関係づくり]は,再雇用になって役職から外れたことによって気持ちや時間に少しの余裕が出たことが影響している。“積極的に町内会の定期的な地域活動に参加するようにしている(No.4)”という定期的な「地域活動への参加」や,“子供や外国人向けのボランティア活動に参加をしている。社会の役に立つというのは生き甲斐みたいなものを感じる(No.2)”という「ボランティア活動への参加」である。そして,“今後のことを考えて,近所の方と世間話などをしてよい関係をつくっている(No.3)”という「近隣との良好な関係づくり」である。 [9.地域・社会との関係づくり]は,【Ⅱ:再雇用の現実の克服】の流れから分岐した第2の流れの到達点となっている。

3.3 各カテゴリーについての考察

3.3.1 再雇用選択での葛藤

定年後再雇用者が再雇用を選択した理由は,生活資金のためと,体力と気力の維持のための二つの理由に分かれた。再雇用を選択する際には,もっと現役のままで働きたいという思いが強くその思いを捨て切れず葛藤していた。また,定年後の生活資金の確保,体力・気力の維持への不安を感じていた。これらの点については,定年前に管理職であった人とそうではない人で違いはないと考えられる。

先行研究である堀口・御手洗(2020)は,再雇用高齢労働者の給与が低下したことによる「経済的安定」への対処を経験する可能性を示したが,本研究の結果からも,定年後再雇用者は「年金だけの生活は無理」,「退職金制度がない」といった「経済的安定」への対処を経験していることが示唆された。他方,須藤・岡田(2018)の研究では役職定年者を対象としたため社外と対比した自身の能力面の分析があり,「社外では通用しない」という概念が抽出されたが,本研究では能力面の分析はされなかった。本研究では同一企業で再雇用を希望した者を対象としているためと考えられる。

3.3.2 再雇用の現実の克服

定年後再雇用者は[3.再雇用の現実]に直面し,役職から外れて権限がなくなって定年前の部下から指示を受けることによる「喪失感」を抱えていた。そして,「前の上司や部下との関係変化」では,前の上司や部下との関係に戸惑うことが示され, 給与は減額されたが,やる仕事の内容はあまり変わらない「不条理感」や「かつての部下の仕事を覚える」,「無視する後輩」とともに心理的負荷の要因になっていた。

先行研究との関連では,須藤・岡田(2018)の研究対象である役職定年者は,役職定年を人事制度として淡々と受け止め,社外に出るより社内に留まった方が給与はよいとして減給を受け入れていた。堀口・御手洗(2020)は,定年退職前に役職に就いていた人は,定年退職前から役職に就いていなかった人より,再雇用になってからの役職の有無が就労動機づけに影響しやすい可能性を指摘している。本研究においても,定年後再雇用者が[3.再雇用の現実]に直面した際に役職から外れたことによる「喪失感」を抱え,それが就労動機づけに影響する要因となっていることが示唆された。

その一方で, [4.気づかってもらえる関係]や[5.管理職の業務からの解放]が心理的負荷の軽減要因となっていた。定年後再雇用者は,これらの要因によって再雇用の現実を乗り越え,職場での新たな環境に適応できていることが示唆された。定年後再雇用者は,定年前から普段において上司や部下,同僚との良い関係づくりが大切であることが示されたといえる。

3.3.3 仕事への働き掛け

定年後再雇用者は[3.再雇用の現実]に直面した際に,職場で孤立しないために「同僚・後輩とコミュニケーションをとる」ことや, 自身の立ち位置を認識した「メンバーシップに徹する」ことの必要性を体得していた。

この「メンバーシップに徹する」は,現役の時は管理職として部下を率いてきたが,再雇用になって役職が解かれた以上はメンバーシップに徹して自身の役割を果たすという,定年後再雇用者の意識と行動の変化であると考えられる。定年後再雇用者には,今まで職場で管理職としてメンバーを率いてきた,そして,多くの判断を下してきた経験と自負があるものと考えられる。それにもかかわらず,この意識と行動の変化は,定年後再雇用者が謙虚にふるまうという先行研究である木村(2011)の調和行動からさらに進んで,メンバーの一員としての意識を持って自身の業務を果たすとった行動変容であると考えられる。また,この「メンバーシップに徹する」という概念は,岸田(2020)の検討した縮小的ジョブ・クラフティングに類似していた。このような自身の役割を果たすという意識と行動の変化は,後輩から「頼りにされる」ことにつながり,「後輩の成長に役立つ」ことや,「気持ちを一つにする」といったやりがいに進むことが示唆された。

一方,先行研究である堀口・御手洗(2020)は,管理職であった定年後再雇用者の企業にとっての自分の必要性,企業への貢献あるいは,自分にしかできないといった側面から構成される「内発・貢献・自己発揮」の重要性を示唆している。本研究では,「現役時代の経験を活かす」や「役に立つ仕事をする」といった[6.役割実現のための意識と行動]に,自分の必要性や企業への貢献といった側面が示唆された。

また,先行研究である石山・高尾(2021)が示した役職定年者のワーク・エンゲイジメントの実態は,本研究では[6.役割実現のための意識と行動]に見られた。心理的安全の緩和効果については,本研究では「話を聴いてくれる同僚」や「気にかけてくれる上司」といった概念に示された。他方,心理的契約の側面や,サーバント・リーダーシップ,知の仲介の影響については,本研究では示されなかった。

3.3.4 仕事中心からの転換

定年後再雇用者は,定年で役職から外れたことによる不条理感や喪失感を抱いたが【Ⅱ:再雇用の現実の克服】に至った。それによる心の余裕ができたことによって, 「仕事以外のウエート増」や「潤いのある人生」へと進んで行った。そして,さらには「ボランティア活動への参加」,「近隣との良好な関係づくり」のように, 定年後再雇用者は,社会に役立つことことに目を向け生き甲斐を持とうとしていることが示された。これは,先行研究である西田(2011)のボランティア活動をとおした定年後のアイデンティティの再構築に類似していた。また, 須藤・岡田(2018)の研究でも,対象である役職定年者が社会全体に貢献したいといった概念が抽出されており,それと類似しているといえる。

4. 総合的考察

本研究では,企業で定年直前まで管理職であった58歳或いは60歳で定年を迎えて再雇用となった定年後再雇用者を対象に,定年後再雇用者が職場の新たな環境にどのように適応していくのか,そのプロセスを検討することを目的とした。主な結果として,定年後再雇用者の職場における新たな環境への適応は,【Ⅰ:再雇用選択での葛藤】の経緯から【Ⅱ:再雇用の現実の克服】といった流れで進む。さらにそこから二つの流れに分岐して,第1に【Ⅲ:仕事への働き掛け】へ,第2に【Ⅳ:仕事中心からの転換】へと進む。この両者が相互に影響を与えながら進むプロセスがあることが示唆された。

【Ⅱ:再雇用の現実の克服】のプロセスでは,定年後再雇用者は, [3.再雇用の現実]に直面すると, 「不条理感」や「喪失感」といった 職場に適応することに対する心理的負荷の要因があった。その一方で,「話を聞いてくれる同僚・後輩」,「気にかけてくれる上司」といった心理的負荷への軽減要因によって再雇用の現実を乗り越え職場での新たな環境に適応できていたといえる。

平木(2012)は, キューブラ・ロス(1969)がその著書で発表した,人々が死に直面したときにたどる心理的プロセスである「喪失の五段階」の過程は ,末期の病のみならずさまざまな仕事,収入などの喪失体験にも広く適用されているとしている。それは,第1段階:否認と孤立に始まり,第2段階:怒り,第3段階:取り引き,第4段階:抑うつを経て,第5段階:受容に至る過程である。本研究の結果として示された「パフォーマンスは落ちてはいない」,「もっと現役で働きたい」などの[2.現役時代の未練]は,第1段階である否認と孤立の始まりである。「不条理感」「喪失感」といった[3.再雇用の現実]は第2段階の怒りである。そして,第3段階の取り引き,第4段階の抑うつ,第5段階の受容は,「話を聴いてくれる同僚・後輩」,「気にかけてくれる上司」によって定年後再雇用者が心理的負荷を軽減し適応する過程に類似していた。

5. 提言

5.1 企業への提言

高齢・障害・求職者雇用支援機構(2018)の調査結果によれば,役職を外れた管理職の適応を支援する企業の人事施策の必要性が指摘されている。本研究の結果からは,定年後再雇用者は,[3.再雇用の現実]に直面した際は, [4.気づかってもらえる関係]といった心理的軽減要因が一因となって,再雇用の現実を乗り越え職場の新たな環境に適応することが明らかになった。それは, 企業の人事施策を検討する際のヒントになり得ると考えられる。企業としては,つぎの二点の施策が検討されることが必要と思われる。

第一に,キャリアカウンセリング支援制度の導入である。本研究では,定年後再雇用者が

[3.再雇用の現実]に直面すると,心理的負荷の要因となる様々職場の環境変化に適応してゆくことが求められている。これに対する企業の心理的支援の施策として,支援を希望する定年後再雇用者の心理的側面に寄り添ったキャリアカウンセリングの施策が考えられる。この施策は,「話を聴いてくれる同僚・後輩」,「気にかけてくれる上司」といった心理的軽減要因とともに,定年後再雇用者にとって自身に寄り添ってもらう大きな支えになり,職務の中で新たな自身の役割をスムーズに見出し成長していくためにも有効であると考えられる。そして,企業としても定年後再雇用者が有する「専門性」や「マネージメント力」,「問題解決力」を活用し,より生産性を向上できるものと考えられる。

第二に,定年前の管理職を対象とするキャリア研修の実施である。自社でシニア従業員向けの教育・研修の施策が「実施されていない」とする者が50.7%という調査がある(パーソル総合研究所,2021)。将来の55歳以上の定年後再雇用者候補向けのキャリア研修実施の定着が必要と思われる。このキャリア研修では,参加者が実態として衰えおよび離脱のキャリアの段階(Schein,1978二村・三善訳1991)にいることや,意識改革が求められていること(大木・鹿生・藤波,2014),管理職社員であった者の扱いが難しいといわれていること(労働政策研究・研修機構,2020),そして特に定年後再雇用者の職場の新たな環境に適応していくプロセスにおいてたどる心理的推移などについても,触れておくことが必要であると考えられる。これらを定年後再雇用の候補者の人達へ事前に認識しておいてもらうことが,いざ定年後再雇用者になって[3.再雇用の現実]に直面した際には,それを乗り越えて適応することを容易にする一つの要因になるものと考えられる。

5.2 定年後再雇用者への提言

本研究の結果から, 定年後再雇用者が行っている業務によい影響を与え,企業の生産性向上に繋がるっていくためにつぎの三点が大切であると考えられる。

第一に,定年後再雇用者は,心身ともに衰えの段階(Schein,1978二村・三善訳1991)にある。そのため, [6.役割実現のための意識と行動]のためにも,ウエルビーイングの観点からも,心身の自己管理,すなわち体力づくり,メンタルヘルスの維持,睡眠,食事にも注意を払っていく必要がある。

第二に, 定年後再雇用者は,人との接点も少なくなって徐々に孤独な状況となり得る可能性が高い。そのため,コミュニケーション力をつけて職場内外の人との接点をもてるようにすることが必要である。まずは,近くの存在である同僚・家族・友人を大切にしていくことであると思われる。このコミュニケーション力を醸成することに他者は力をかしてくれないので,定年後再雇用者は自律的にその力をつけていくことが必要である。

第三に,[8.仕事人間からの気づき] は定年後再雇用者の幸福感が高まるプロセスであるといえる。ワークライフ・バランスを軸として,定年後も働ける幸せを感じながら,仕事以外のウエートを増やして定年後再雇用者しかできない時間的余裕,経済的余裕,趣味を楽しむことや家族・友人との交わりを味わっていくことが大切である。

[引用文献]

古川 みどり(2019).定年後再雇用者の「職務・働き方」と「賃金」のバランスを考える-高齢者が意欲的に働き続けることのできる社会を目指して-,みずほ情報総研株式会社アンケート調査報告

平木 典子(2012). 現代の悲嘆─長引く別れと曖昧な喪失.心と社会

堀口康太・御手洗尚樹(2020).再雇用高齢労働者の就労動機づけ尺度の作成および関連要因の検討. 実験社会心理学研究

石山恒貴・高尾真紀子(2021). 役職定年制と定年再雇用対象者におけるワーク・エンゲイジメントの実態と規定要因. 日本労務学会誌

梶谷 真也(2021).高年齢者の雇用確保と企業側の調整.日本労働研究雑誌

木村 琢磨(2011).高齢労働者の職場適応-団塊世代の就業・生活意識に関する調査研究報告書-2011年調査-(平成23年度),高齢・障害・求職者雇用支援機構

木下 康仁(2007).ライブ講義M-GTA-実践的質的研究法 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチのすべて-弘文堂

岸田 泰則(2020).大企業に勤務する定年再雇用者の縮小的ジョブ・クラフティング行動に関する研究. 労務理論学会誌

今野 浩一郎(2014).高齢社員の人事管理-戦力化のための仕事・評価・賃金-中央経済社

高齢・障害・求職者雇用支援機構(2018).65 歳定年時代における組織と個人のキャリアの調整と社会的支援-高齢社員の人事管理と現役社員の人材育成の調査研究委員会報告書-(平成 30 年度), 第3章 管理職経験者の職位変化と60 歳以降の労働意欲—部長経験者と次長・課長経験者の違い—

厚生労働省(2022).令和4年就労条件総合調査の概況

厚生労働省(2023).令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果発表資料

内閣府(2018).日本経済2017-2018――成長力強化に向けた課題と展望――,第2章 多様化する職業キャリアの現状と課題

日経ビジネス(2021).定年後の就労に関する調査

西田 厚子(2011).定年退職者のアイデンティティ再構築-退職者ボランティア活動をとおして-,日本家政学会誌

大木栄一・鹿生治行・藤波美帆(2014).大企業の中高年齢者(50歳代正社員)の教育訓練政策と教育訓練行動の特質と課題-65歳まで希望者全員雇用時代における取り組み-,日本労働研究雑誌

大坪 英二郎(2018).定年前後の就業に関する意識と実態-50代・60代を対象としたアンケート調査結果より-.ダイヤ高齢社会研究財団 Dia News

パーソル総合研究所(2021).シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査

労働政策研究・研修機構(2020).調査シリーズNo.198 高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)

Schein E. H.(1978).Career Dynamics : Matching individual and organizational needs

Addison-Wesley(エドガー・H . シャイン著,二村敏子,三善勝代訳(1991) キャリア・ダイナミクス:キャリアとは,生涯を通しての人間の生き方・表現である 白桃書房)

須藤 章・岡田昌毅(2018).役職定年者の会社に留まるキャリア選択と組織内再適応プロセスの探索的検討. 産業・組織心理学研究

高木 朋代(2014).65 歳雇用義務化の重み-隠された選抜,揺れる雇用保障-.日本労働研究雑誌

安井 洋輔(2022).高齢者の雇用延長が若年者の雇用機会に与える影響-創造的なスキルを有する高齢者は企業の雇用延長に頼らず新規創業を-

吉澤 康代(2022).定年後再雇用と60代のワークモチベーション維持・向上MAXQDAを用いたM-GTAの試み香川大学経済論叢